Numa importante parte da obra “A Grande Transformação”, faz-se um enfoque na componente das divisões no campo das relações laborais, como um reflexo das muito complexas divisões que se verificam na sociedade, regressando-se mais uma vez à ideia do Homem que se foi transformando, gradualmente, em máquina de produção transaccionável e sujeito às leis do mercado, simultaneamente impositivas e flexíveis.

Numa importante parte da obra “A Grande Transformação”, faz-se um enfoque na componente das divisões no campo das relações laborais, como um reflexo das muito complexas divisões que se verificam na sociedade, regressando-se mais uma vez à ideia do Homem que se foi transformando, gradualmente, em máquina de produção transaccionável e sujeito às leis do mercado, simultaneamente impositivas e flexíveis.segunda-feira, outubro 17, 2011

Três nações na disputa da hegemonia europeia

Numa importante parte da obra “A Grande Transformação”, faz-se um enfoque na componente das divisões no campo das relações laborais, como um reflexo das muito complexas divisões que se verificam na sociedade, regressando-se mais uma vez à ideia do Homem que se foi transformando, gradualmente, em máquina de produção transaccionável e sujeito às leis do mercado, simultaneamente impositivas e flexíveis.

Numa importante parte da obra “A Grande Transformação”, faz-se um enfoque na componente das divisões no campo das relações laborais, como um reflexo das muito complexas divisões que se verificam na sociedade, regressando-se mais uma vez à ideia do Homem que se foi transformando, gradualmente, em máquina de produção transaccionável e sujeito às leis do mercado, simultaneamente impositivas e flexíveis.sexta-feira, agosto 26, 2011

Rod Stewart "Turn The Music Down" em CD: Uma fraude? Talvez não...

Isto acontece porque, na verdade, esta pequena colectânea de apenas 10 canções refere-se sobretudo a um grupo musical que, como muitos ao longo da História, lhe viu fugir a luz rigidamente selecta do sucesso e se viu enquadrado numa obscuridade, e consequente esquecimento, só muito raramente quebrada com ocasionais edições discográficas limitadas para coleccionadores e, nem sempre, nas melhores condições sonoras.

Isto acontece porque, na verdade, esta pequena colectânea de apenas 10 canções refere-se sobretudo a um grupo musical que, como muitos ao longo da História, lhe viu fugir a luz rigidamente selecta do sucesso e se viu enquadrado numa obscuridade, e consequente esquecimento, só muito raramente quebrada com ocasionais edições discográficas limitadas para coleccionadores e, nem sempre, nas melhores condições sonoras.

O grupo em questão respondia pelo nome de Python Lee Jackson. Quase ninguém, ainda para mais em terras portuguesas, terá ouvido falar em tal grupo musical e saberá, sequer, a sua localização espacio-temporal. Mesmo no panorama dominante da música anglo-americana, tal grupo surgirá quase como uma breve nota de fundo de página, quase ignorada mas incontornável, precisamente graças à acidental presença de Rod Stewart.

Na verdade, o veterano artista, que será a razão para muitos comprarem esta colectânea, é simplesmente um convidado, pois nunca foi membro dos Python Lee Jackson. Aliás, neste breve universo de 10 canções, Rod Stewart surge como vocalista em apenas 3, mais concretamente nos temas "The Blues", "Doing Fine (Cloud Nine)" e, claro está, no genial "In A Broken Dream". Nos outros 7 temas, incluindo o que dá o título a esta colectânea ("Turn The Music Down"), a parte vocal fica a cargo de um certo Dave Bentley, teclista, líder e principal compositor dos Python Lee Jackson. (em baixo)  O disco é completamente desprovido de qualquer detalhe informativo, salvo nos (breves) créditos autorais dos temas seleccionados.

O disco é completamente desprovido de qualquer detalhe informativo, salvo nos (breves) créditos autorais dos temas seleccionados.

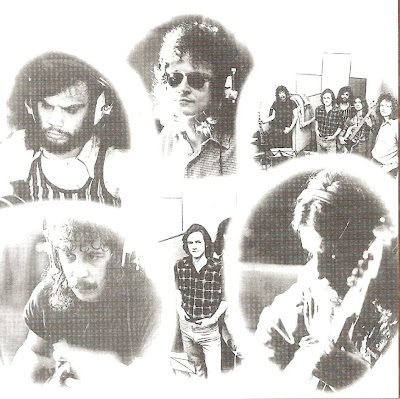

Como entra aqui Rod Stewart, numa banda a que ele nem sequer pertencia? A história por trás disto não é completamente clara, mas uns breves dados adicionais poderão fazer alguma luz sobre este episódio curioso. A banda Python Lee Jackson (em cima, em 1966) era originária da Austrália, mais concretamente, de Sydney. Terá iniciado as suas actividades em 1965, sob o breve nome de "Blues Breakers" em cuja formação já ponteava o elemento fundamental Dave Bentley. Era essencialmente um grupo que actuava ao vivo e chegaria a conquistar alguma popularidade em terras australianas. O seu estilo musical misturava rock, pop e, como marca distintiva, blues, que, na segunda metade dos anos 60, era um género que conquistava muitos adeptos e popularidade no panorama da música anglofona. Na Inglaterra, por exemplo, abundavam grupos de jovens cantores brancos que idolatravam a música negra e tentavam emular os seus (estes veteranos) cantores de blues. Os Yardbirds, (em baixo) com Eric Clapton e Keith Relf em destaque, eram um perfeito e bem sucedido exemplo destes numerosos bluesmen.

A banda Python Lee Jackson (em cima, em 1966) era originária da Austrália, mais concretamente, de Sydney. Terá iniciado as suas actividades em 1965, sob o breve nome de "Blues Breakers" em cuja formação já ponteava o elemento fundamental Dave Bentley. Era essencialmente um grupo que actuava ao vivo e chegaria a conquistar alguma popularidade em terras australianas. O seu estilo musical misturava rock, pop e, como marca distintiva, blues, que, na segunda metade dos anos 60, era um género que conquistava muitos adeptos e popularidade no panorama da música anglofona. Na Inglaterra, por exemplo, abundavam grupos de jovens cantores brancos que idolatravam a música negra e tentavam emular os seus (estes veteranos) cantores de blues. Os Yardbirds, (em baixo) com Eric Clapton e Keith Relf em destaque, eram um perfeito e bem sucedido exemplo destes numerosos bluesmen.

O cantor Rod Stewart (em baixo), em início de carreira, também tentava singrar, com muito empenho e sacrifício, neste mundo peculiar do blues. A sua fama como um cantor e performer de excepção crescia a olhos vistos por entre a comunidade musical britânica, mas o seu verdadeiro reconhecimento público ainda estava para vir.

O cantor Rod Stewart (em baixo), em início de carreira, também tentava singrar, com muito empenho e sacrifício, neste mundo peculiar do blues. A sua fama como um cantor e performer de excepção crescia a olhos vistos por entre a comunidade musical britânica, mas o seu verdadeiro reconhecimento público ainda estava para vir.

Por coincidência, nesse mesmo ano de 1967, os Bee Gees (em cima), vindos igualmente da Austrália para a Inglaterra, iniciavam a sua longa carreira de sucessos internacionais, mas a história destes seguirá outros rumos que não interessa aqui referir.

Por coincidência, nesse mesmo ano de 1967, os Bee Gees (em cima), vindos igualmente da Austrália para a Inglaterra, iniciavam a sua longa carreira de sucessos internacionais, mas a história destes seguirá outros rumos que não interessa aqui referir.

A sorte de Dave Bentley e a sua banda pareceu tomar um rumo mais favorável, em 1968, quando o mítico D.J. John Peel (em cima) lhes reconhece grande potencial e qualidade (como acontecerá com tantos outros artistas ao longo da sua vida) e decide assinar-lhes um contrato numa sua então recém-fundada editora independente ("Dandelion Label"). A possibilidade de poder gravar um disco, nem que fosse um simples single, era o sonho de qualquer grupo musical que se prezasse e de, pelo menos, a sua existência poder ficar registada para a posteridade. Muitos, nem isso conseguiriam...

A sorte de Dave Bentley e a sua banda pareceu tomar um rumo mais favorável, em 1968, quando o mítico D.J. John Peel (em cima) lhes reconhece grande potencial e qualidade (como acontecerá com tantos outros artistas ao longo da sua vida) e decide assinar-lhes um contrato numa sua então recém-fundada editora independente ("Dandelion Label"). A possibilidade de poder gravar um disco, nem que fosse um simples single, era o sonho de qualquer grupo musical que se prezasse e de, pelo menos, a sua existência poder ficar registada para a posteridade. Muitos, nem isso conseguiriam...

Todavia, colocou-se a Dave Bentley um problema quase incontornável: a canção era da sua autoria, mas a sua voz e forma de cantar não lhe pareciam adequadas para o resultado pretendido. O tema era muito forte e exigia uma voz com certas peculiaridades. Dave Bentley tinha em mente uma voz que tivesse o potencial e o "arranque" no género de certos cantores como Joe Cocker e Stevie Winwood.

Todavia, colocou-se a Dave Bentley um problema quase incontornável: a canção era da sua autoria, mas a sua voz e forma de cantar não lhe pareciam adequadas para o resultado pretendido. O tema era muito forte e exigia uma voz com certas peculiaridades. Dave Bentley tinha em mente uma voz que tivesse o potencial e o "arranque" no género de certos cantores como Joe Cocker e Stevie Winwood.

Pode-se afirmar que a resposta afirmativa de Rod Stewart ao telefonema de John Peel foi muito oportuna, pois a banda Python Lee Jackson, já tinha agendada no estúdio a sessão de gravação destinada ao seu novo tema e o problema da "inadequação vocal" mantinha-se em aberto. Rod Stewart aceitou fazer um verdadeiro favor ao seu amigo de longa data e, por extensão, a Dave Bentley e à sua banda, pois tinha diversas obrigações para com a sua banda Jeff Beck Group. Podia, com toda a legitimidade, não ter aceite o pedido de John Peel, alegando razões contratuais, e a história seria outra...

Pode-se afirmar que a resposta afirmativa de Rod Stewart ao telefonema de John Peel foi muito oportuna, pois a banda Python Lee Jackson, já tinha agendada no estúdio a sessão de gravação destinada ao seu novo tema e o problema da "inadequação vocal" mantinha-se em aberto. Rod Stewart aceitou fazer um verdadeiro favor ao seu amigo de longa data e, por extensão, a Dave Bentley e à sua banda, pois tinha diversas obrigações para com a sua banda Jeff Beck Group. Podia, com toda a legitimidade, não ter aceite o pedido de John Peel, alegando razões contratuais, e a história seria outra...

O que se seguiu, foi um dos momentos mais inesquecíveis da História da Música Pop. Sem qualquer preparação prévia, sendo simplesmente fiel ao seu estilo habitual de interpretação, Rod Stewart canta, com toda a naturalidade, sem dificuldade e de uma vez o tema "In A Broken Dream". John Peel, Dave Bentley e a sua banda, ao acabar a gravação "demo", perceberam ter assistido a algo memorável e irrepetível. A "demo" tornou-se a "master" final, caso raro numa gravação de estúdio. Estavam todos satisfeitos com o resultado e, desta forma, não se gravou mais nenhum "take" de "In a Broken Dream".

O que se seguiu, foi um dos momentos mais inesquecíveis da História da Música Pop. Sem qualquer preparação prévia, sendo simplesmente fiel ao seu estilo habitual de interpretação, Rod Stewart canta, com toda a naturalidade, sem dificuldade e de uma vez o tema "In A Broken Dream". John Peel, Dave Bentley e a sua banda, ao acabar a gravação "demo", perceberam ter assistido a algo memorável e irrepetível. A "demo" tornou-se a "master" final, caso raro numa gravação de estúdio. Estavam todos satisfeitos com o resultado e, desta forma, não se gravou mais nenhum "take" de "In a Broken Dream". Dave Bentley e os Python Lee Jackson (em cima), durante o breve tempo em que estiveram na editora de John Peel, chegaram a compor e a gravar toda uma série de temas que acabaram por não ser lançados na altura inicialmente prevista. O grupo deixou a editora de John Peel durante a primeira metade de 1969.

Dave Bentley e os Python Lee Jackson (em cima), durante o breve tempo em que estiveram na editora de John Peel, chegaram a compor e a gravar toda uma série de temas que acabaram por não ser lançados na altura inicialmente prevista. O grupo deixou a editora de John Peel durante a primeira metade de 1969.

Vários meses mais tarde, aproveitando o agora indiscutível sucesso de Rod Stewart, Miki Dallon é perseverante e decide dar mais uma oportunidade ao tema "In A Broken Dream", dando, desta vez, um merecido destaque à presença do referido cantor, sem esquecer de referir o nome da banda que o havia "convidado". Desta vez o resultado foi a sua rápida ascensão aos primeiros lugares das tabelas de vendas, pelo menos, dos dois lados do Atlântico. Por apenas uma vez na vida, Dave Bentley, ainda que fora de época, tem a oportunidade de sentir o sabor do sucesso, dado que, saliente-se uma vez mais, "In A Broken Dream" é da sua exclusiva autoria. Nessa altura, em 1972, Dave Bentley tinha regressado à Austrália e os Python Lee Jackson eram uma coisa enterrada no passado. Aliás, o seu nome só é resgatado do esquecimento graças a Rod Stewart, afinal um mero "cantor convidado", que uma feliz decisão no momento certo de John Peel (em baixo), permitiu salvar uma sessão de gravação, que se julgava ser mais difícil do que acabou por acontecer.

Vários meses mais tarde, aproveitando o agora indiscutível sucesso de Rod Stewart, Miki Dallon é perseverante e decide dar mais uma oportunidade ao tema "In A Broken Dream", dando, desta vez, um merecido destaque à presença do referido cantor, sem esquecer de referir o nome da banda que o havia "convidado". Desta vez o resultado foi a sua rápida ascensão aos primeiros lugares das tabelas de vendas, pelo menos, dos dois lados do Atlântico. Por apenas uma vez na vida, Dave Bentley, ainda que fora de época, tem a oportunidade de sentir o sabor do sucesso, dado que, saliente-se uma vez mais, "In A Broken Dream" é da sua exclusiva autoria. Nessa altura, em 1972, Dave Bentley tinha regressado à Austrália e os Python Lee Jackson eram uma coisa enterrada no passado. Aliás, o seu nome só é resgatado do esquecimento graças a Rod Stewart, afinal um mero "cantor convidado", que uma feliz decisão no momento certo de John Peel (em baixo), permitiu salvar uma sessão de gravação, que se julgava ser mais difícil do que acabou por acontecer.  As outras gravações ficariam à espera de melhores dias...

As outras gravações ficariam à espera de melhores dias...domingo, junho 05, 2011

Alguns impactos da Revolução Industrial no Século XIX

O tipo economia de mercado que dominou grande parte do século XIX e cujos efeitos se continuariam de certa forma a fazer sentir no século XX derivou, em muito, da Revolução Industrial iniciada no século XVIII. De referir, para pôr as coisas no seu devido lugar, que a dita “economia de mercado”, que é, desde há muito, uma realidade neste novo século XXI, deverá muito a essa primeira verdadeira economia de mercado, que havia encontrado terreno fértil nas profundas e múltiplas transformações originadas pela Revolução Industrial.

O tipo economia de mercado que dominou grande parte do século XIX e cujos efeitos se continuariam de certa forma a fazer sentir no século XX derivou, em muito, da Revolução Industrial iniciada no século XVIII. De referir, para pôr as coisas no seu devido lugar, que a dita “economia de mercado”, que é, desde há muito, uma realidade neste novo século XXI, deverá muito a essa primeira verdadeira economia de mercado, que havia encontrado terreno fértil nas profundas e múltiplas transformações originadas pela Revolução Industrial.

A miséria vivida por aqueles que se aglomeravam nas zonas pobres das cidades era, muitas vezes, mais dura e permanente do que aquela que, de quando em quando, afligia os que viviam do básico trabalho da terra.

sábado, maio 21, 2011

O que os jornais e as televisões não mostram

Primeiro temos o espaço físico: uma vasta construção cúbica, subdividida em várias secções, aparentemente fria e desinteressante, dado o seu despojamento decorativo exterior. Perfeitamente enquadrada no espaço museológico que a acolheu, este mesmo um imponente edifício de sabor austeramente industrial, onde a máquina subjuga completamente o Ser Humano dentro de um cenário onde as sólidas e escuras paredes de tijolo alojam um sem número de formas possíveis que o aço pôde adquirir às mãos do Homem, entrecortadas pelos números de diversos mostradores, através dos quais as tentaculares e agressivas máquinas comunicam com ele, que as concebeu, desenhou e montou. Exteriormente o espaço expositivo parece esteticamente silencioso, mas é, na verdade, um aviso para o que no seu interior nos é dado a observar. Há que estar preparado!

Primeiro temos o espaço físico: uma vasta construção cúbica, subdividida em várias secções, aparentemente fria e desinteressante, dado o seu despojamento decorativo exterior. Perfeitamente enquadrada no espaço museológico que a acolheu, este mesmo um imponente edifício de sabor austeramente industrial, onde a máquina subjuga completamente o Ser Humano dentro de um cenário onde as sólidas e escuras paredes de tijolo alojam um sem número de formas possíveis que o aço pôde adquirir às mãos do Homem, entrecortadas pelos números de diversos mostradores, através dos quais as tentaculares e agressivas máquinas comunicam com ele, que as concebeu, desenhou e montou. Exteriormente o espaço expositivo parece esteticamente silencioso, mas é, na verdade, um aviso para o que no seu interior nos é dado a observar. Há que estar preparado!segunda-feira, março 21, 2011

Guerras surdas e paz aparente

O autor olha para trás no tempo, e encontra as raízes dessa conjuntura conflituosa bem firmadas no Século XIX e no “concerto europeu” em que se vivia desde o fim das invasões napoleónicas até ao rebentar da 1ª Grande Guerra. Os ditos “cem anos de paz” haviam sido antes um crescendo de tensões e rivalidades entre as várias nações europeias, mal resolvidas, aqui e ali, através de diversos tratados e alianças, vagamente abalados por alguns conflitos internos e locais. A Primeira Guerra Mundial, para o autor, não surge mais do que um desfecho lógico de toda essa conflitualidade surda, que parecia contradizer um aparente clima de paz. Chega ainda a partilhar, com outros historiadores, a teoria de que o Século XIX, na verdade, se havia prolongado pelo, então, novo Século XX, o qual só se havia verdadeiramente iniciado com o conflito 1914-1918. O autor vai ainda mais longe ao afirmar que o período entre-guerras (décadas de 20 e 30) não seria mais do que um avolumar de questões que não haviam ficado resolvidas, materializando-se em novas turbulências, nem sempre muito veladas, e de que a segunda conflagração mundial em que se vivia, não era mais do que uma muito expressiva confirmação. Vai ainda mais longe ao afirmar que esse, então, presente conflito trazia no seu âmago ainda sequelas desse tão peculiar Século XIX, feito de uma paz mais aparente do que real.

sábado, fevereiro 12, 2011

Património e patrimónios

sábado, novembro 27, 2010

Alguns novos saberes para um novo milénio

Morin afirma que diante dos problemas complexos que as sociedades contemporâneas hoje enfrentam, apenas estudos de carácter “inter-poli-transdisciplinar” poderiam resultar em análises mais ou menos satisfatórias de tais complexidades. Afinal, de que serviriam todos os saberes parciais senão para formar uma configuração que responda às expectativas do Homem, seus desejos, suas interrogações cognitivas, entre outros aspectos.

Neste livro, Edgar Morin apresenta o que ele mesmo chama de “inspirações para o educador ou os saberes necessários a uma boa prática educacional”.

Logo de início, o autor preconiza que não se afaste o “erro” do processo de aprendizagem, contrariamente ao que tem sido sistematicamente promovido e praticado. Assim o “erro”, não deve ser sempre visto como um inimigo a abater, deve ser antes integrado no processo de aprendizagem, para que o conhecimento avance. Por outras palavras, pode-se afirmar que errando se aprende a fazer progressivamente melhor.

Assim, contrariamente às concepções clássicas, a educação deve demonstrar que não há conhecimento sem erro ou ilusão. Todas as percepções são ao mesmo tempo traduções e reconstruções cerebrais a partir de estímulos ou signos, captados e codificados pelos sentidos.

O conhecimento em forma de palavra, ideia ou teoria, é fruto de uma tradução ou reconstrução mediada pela linguagem e pelo pensamento e assim, melhor se conhece o risco de erro. O autor considera que o conhecimento, enquanto tradução e reconstrução, admite a interpretação pelo indivíduo e assim terá a forma que cada um lhe atribuir e conforme cada um vê o Mundo.

Para além disto, não se pode e não se deve separar os sentidos humanos do conhecimento, visto que a afectividade pode asfixiar o conhecimento, mas pode também fortalecê-lo. De facto, não há, verdadeiramente, um estado superior da razão que domine a emoção, mas uma dicotomia intelecto/afecto que assim contribui para o estabelecimento de comportamentos racionais, isto porque existirá também um mundo psíquico independente, onde fermentam necessidades, sonhos, desejos, ideias, imagens, fantasias e este mundo paralelo influencia a nossa visão e concepção do Mundo propriamente dito.

A racionalidade é o melhor guarda-costas da razão. Com ela nos é permitido distinguir o real do irreal, o objectivo do subjectivo, etc. Mas também a racionalidade para ser racional deve estar aberta a todas as possibilidades de erro, caso contrário, passa a ser uma racionalização dos nossos conhecimentos ou seja, o que pensamos estar correcto e ser racional, como não o pomos à prova de erro, torna-se a racionalização desse pensamento, ideia ou teoria. Desta forma, fecha-se em si mesmo, não evolui, não progride e, ironicamente, não detecta nem corrige os erros ou inexactidões que, afinal, poderão existir. Por isso, o autor considera que a racionalidade é aberta, ao contrário da racionalização, que se fecha em si mesma.

O autor também defende que se deverão juntar as mais diversas áreas do conhecimento, tentando evitar a fragmentação dos saberes. Assim, para que o conhecimento seja pertinente, a educação deverá tornar evidentes: o contexto, o global, o multi-dimensional, segundo o qual o ser humano é multi-dimensional, ou seja, é biológico, psíquico, social e afectivo. Por outro lado, não esquecer que a sociedade é multidimensional, ou seja, contém em si, uma dimensão histórica, uma económica, uma sociológica, uma religiosa, entre outras.

A educação deve promover uma inteligência geral apta a referir-se ao complexo, ao contexto, de forma multidimensional e numa concepção global. Quanto mais poderosa for a inteligência geral, maior é a sua faculdade de tratar problemas especiais.

O autor chama igualmente a atenção para a antinomia. Por outras palavras, os progressos do conhecimento estão dispersos, desunidos, devido à especialização que quebra os contextos, as globalidades e as complexidades. Os problemas fundamentais e os problemas globais são menorizados nas ciências disciplinares, levando a que estas percam as suas aptidões naturais tanto para contextualizar os saberes como para integrá-los nos seus conjuntos naturais. A desvalorização da percepção do saber global conduz ao enfraquecimento da responsabilidade, em que cada um só se responsabiliza, quase em exclusivo, pela sua tarefa especializada, bem como à debilitação da solidariedade, o que conduz a situações, cada vez mais frequentes, em que já ninguém sinta vínculos de qualquer natureza com os seus concidadãos.

A disjunção e a especialização fechada, que se podem denominar “hiper-especialização”, impedem os indivíduos de ver tanto o global como o essencial, e de tratar correctamente os problemas particulares, que só podem ser apresentados e pensados num contexto. A cultura geral incita à busca da contextualização de qualquer ideia, contrariamente à tão propalada cultura científica e técnica disciplinar, que parcela, desune e compartimenta os saberes, tornando cada vez mais difícil a sua contextualização. A divisão das disciplinas impossibilita a obtenção de uma visão de conjunto, essencial para que se consiga, verdadeiramente, compreender, ou sequer percepcionar, a verdadeira complexidade de tantas áreas do saber.

Mais concretamente, associados à disjunção ou fragmentação dos saberes, o autor salienta os efeitos negativos da redução da sua profundidade, para além da sua eventual complexidade. O princípio da redução conduz a uma diminuição do conhecimento de um todo colocando-se, quase exclusivamente, a tónica no conhecimento das suas partes, consideradas separadamente, como se a organização de um todo não produzisse qualidades ou propriedades novas em relação às partes. Conduz à redução do complexo ao simples, à eliminação de tudo aquilo que não seja quantificável nem mensurável. A redução, quando obedece estritamente ao postulado determinista, oculta o risco, a novidade, a intenção.

Edgar Morin critica ainda a falsa racionalidade. De facto, século XX viveu sob o reino de uma pseudo-racionalidade, que se presumiu ser a única, mas que atrofiou a compreensão, a reflexão e a visão a longo prazo. Desta forma, a sua insuficiência para tratar os problemas mais graves e complexos tem constituído, precisamente, um dos problemas mais graves para a Humanidade.

De seguida, o autor chama a atenção para o facto da necessidade de cada indivíduo aprender a deixar de se ver apenas como um ser isolado e unidimensional. Por outras palavras, os seres humanos são indivíduos mais do que culturais, são também psíquicos, físicos, míticos, biológicos, etc.

A educação do futuro deverá ser um ensino universal centrado na condição humana. O humano permanece cruelmente dividido, fragmentado, enuncia-se um problema epistemológico e é impossível conceber a unidade complexa do humano por intermédio do pensamento disjuntivo, que concebe a Humanidade de maneira insular, por fora do cosmos que a rodeia, da matéria física e do espírito que constituem a essência do Homem, nem tão pouco por intermédio do pensamento redutor que reduz a unidade humana a um substrato bio-anatómico.

Relativamente à complexa relação-interacção condição cósmica/condição física/condição terrestre/condição humana, o autor refere que somos ao mesmo tempo seres cósmicos e terrestres, ou seja, somos resultado do cosmos, da natureza, da vida, mas devido à nossa própria humanidade, à nossa cultura, à nossa mente, à nossa consciência, tornámo-nos estranhos a este cosmos do qual fazemos parte, ou seja, embora enraizados no cosmos e na esfera viva, os humanos desenraizaram-se pela evolução. Evoluímos para além do mundo físico e vivo. É neste mais além que se opera o pleno desdobramento da Humanidade.

O autor chama a atenção para a chamada uni-dualidade do Ser Humano. Desta forma, o Homem é um ser plenamente biológico, mas se não dispusesse plenamente da cultura seria um primata do mais baixo nível. O homem só se completa em ser plenamente humano pela e na cultura. Não existe cultura sem cérebro humano, mas não há mente ou seja, capacidade de consciência e de pensamento sem cultura. Por isso, a mente é uma emergência do cérebro, que suscita cultura, a qual não existiria sem cérebro. Uma outra face da complexidade humana que integra a animalidade na Humanidade e a Humanidade na animalidade. As relações entre a razão/afecto/impulso não são só complementares, mas também antagonistas admitindo os conflitos entre a impulsividade, o coração e a razão. Desta forma, a racionalidade não dispõe do poder supremo que tanto lhe tem sido atribuído.

Relativamente à tríade individuo/sociedade/espécie, o autor considera que o desenvolvimento verdadeiramente humano significa o desenvolvimento conjunto das autonomias individuais, das participações comunitárias e do e do sentido de pertença à espécie humana. A educação do futuro deverá contribuir para que a ideia de unidade da espécie humana não apague a diversidade e que a diversidade não apague a unidade. Todo o ser humano traz geneticamente em si a espécie humana e implica geneticamente a sua própria singularidade anatómica, fisiológica, todo o ser humano traz em si cerebral, mental, psicológica, afectiva, intelectual subjectivamente caracteres fundamentalmente comuns e ao mesmo tempo, tem as suas singularidades cerebrais, mentais, psicológicas, afectivas, intelectuais, subjectivas. Cada cultura preserva a identidade humana, no que ela tem de específico, assim como as várias culturas preservam as identidades sociais no que elas têm de específico.

O Ser Humano é complexo e traz em si de forma bipolarizada os caracteres antagónicos: racional e delirante; trabalhador e jogador; empírico e imaginário; poupado e gastador; prosaico e poético da mesma maneira a educação deveria mostrar e ilustrar o destino de múltiplas faces do Humano: o destino social, o destino histórico, todos os destinos entrelaçados e inseparáveis. Assim, uma das vocações essenciais da educação do futuro será o exame e o estudo da complexidade humana.

Um pouco mais à frente, o autor frisa a necessidade de o Homem finalmente, aprender a tomar plena consciência de que a Terra é um pequeno planeta, finito, não expansivo e, desta forma, com os seus limites, que precisa de poder ser sustentado a qualquer custo. Mais concretamente, os recursos de que a Terra dispõe têm que ser utilizados e gastos com inteligência e uma visão de futuro onde não falte a ideia de saber distribuí-los de uma forma equilibrada, reduzindo ao máximo o número de indivíduos excluídos do seu usufruto e não esquecer a salvaguarda desses mesmos recursos disponíveis. Trata-se de uma ideia onde o planeta Terra deve ser visto como uma casa comum, que a todos deve pertencer e que todos devem respeitar como a um todo e que as fronteiras não constituam uma barreira às inter-relações que devem ser promovidas. Basicamente, pode-se definir esta situação ideal como a noção de algo como “Terra-pátria”.

O tesouro da Humanidade está na sua diversidade criadora, mas a fonte da sua criatividade está na sua unidade geradora. Com as novas tecnologias o Mundo cada vez mais é um todo global. Mas este todo tem-se revelado, muitas vezes, desunificado e desenraizado. O crescimento económico de uns gera a miséria noutros: o mundo é um todo, esse todo não respeita nem vê a especificidade de cada um, seja ele o Estado ou o indivíduo. O desenvolvimento das Ciências traz consigo o progresso, mas também por vezes uma série de regressões, ou seja, ajuda uns e prejudica, quando não mata, outros. Os grandes desenvolvimentos atingiram as mais diversas áreas, mas esqueceram-se de desenvolver o conceito de “cidadania terrestre”. Mesmo assim, ainda deve haver esperança de se alterar, um pouco que seja, este quadro tão irregular. Esta esperança poderá residir nos vários contributos das chamadas “contra-correntes” que vão aparecendo como reacção às correntes dominantes.

Estas incluirão, segundo o autor, a contra-corrente ecológica, que defende a preservação do planeta Terra que é de todos e, por isso mesmo, o Homem não tem o pleno direito de o destruir e, simultaneamente, de se destruir com ele; a contra-corrente qualitativa, que rejeita a filosofia de “quanto mais melhor” e defende, ao invés, a de “quanto melhor for, melhor será”; a contra-corrente à tão disseminada vida utilitária, sem diversidades, nem alternativas, nem horizontes largos, uniforme e monolítica; a contra-corrente ao consumismo desenfreado; a contra-corrente à escravatura ao lucro; a contra-corrente pacifista que se opõe à tantas vezes escolhida solução armada para a resolução dos diversos conflitos que possam surgir.

No campo das Ciências, o autor faz referência a um termo denominado “princípio da incerteza”. Desta forma, para além de tudo o que já foi dito e repetido neste campo, deve-se também ensinar que a Ciência também deve saber operar com a ideia de que existem coisas incertas, inexactas.

Por muito que o progresso se tenha desenvolvido não nos é possível, nem com as melhores tecnologias, prever o futuro. O futuro continua aberto e imprevisível. O futuro é incerto, não se pode prever com precisão o dia de amanhã, ainda que se possam tomar algumas precauções, baseadas na experiência adquirida. Mesmo assim, nada garante, em absoluto, que estas sejam necessárias ou suficientes. Nada é um dado adquirido, completo e simples, tudo se transforma para o melhor e o pior. Desta forma, o Homem enfrenta um novo desafio, uma nova aventura que é enfrentar as incertezas, e a educação do futuro deve voltar-se para as incertezas ligadas ao conhecimento.

O autor defende uma nova forma de encarar e interpretar a comunicação humana. Esta deve ser voltada, cada vez mais, para a compreensão, sem esquecer as suas já existentes e seculares funções.

A comunicação no séc. XXI do planeta é global e globalizante. Neste mundo feito de meios de comunicação diversos, onde a Internet domina todo o espaço, apesar de ser o meio que chegou depois de todos os outros, todos compreendem as informações partilhadas e permutadas, mas os progressos para compreender a compreensão são mínimos. Não há nenhuma técnica de comunicação que traga em si mesma a compreensão. Educar para compreender uma dada matéria de uma disciplina é uma coisa, educar para a compreensão humana é outra, esta deve ser a missão espiritual da educação: ensinar a compreensão entre as pessoas como condição garante da solidariedade intelectual e moral da Humanidade, que deve ser vista como um todo, ainda que multi-facetado. Esta compreensão é fundamental para que as diversas facetas da Humanidade se entendam entre si e saibam resolver de uma forma eficaz e célere os antagonismos que possam surgir.

Sem dúvida que, para se conseguir uma boa, ou apenas satisfatória, compreensão da Humanidade, há que saber ensinar e aprender com os obstáculos que existem para a compreensão, entre os quais a xenofobia, o racismo, o egocentrismo, o sociocentrismo e a redução do nível intelectual humano. Promovendo, por outro lado, a escolha de caminhos e soluções mais positivas para uma compreensão mútua, tais como a reflexão, a ponderação, o respeito e abertura ao próximo, sem esquecer a fundamental tolerância.

Mais à frente, o autor dá destaque a um termo, vagamente neologista, denominado “Antropo-ética”. Significa isto, não desejar para os outros, aquilo que não se quer para si próprio. Esta forma de respeito pelos outros, segundo Morin, deve resultar de uma interligação de três elementos básicos: o indivíduo, a sociedade e a espécie.

Na questão prática de aplicar os 7 saberes, o fundamental é que o objectivo não é transformá-los em disciplinas, mas sim em directrizes para acção e para elaboração de propostas e intervenções educacionais.

segunda-feira, agosto 23, 2010

Fotógrafos ou fotografadores?

Nos tempos que correm, em que a imagem, quer no seu sentido restrito, quer no seu sentido mais alargado, se encontra muito democratizada, o acto de obter fotografias é um gesto perfeitamente espontâneo e automático.

Nos tempos que correm, em que a imagem, quer no seu sentido restrito, quer no seu sentido mais alargado, se encontra muito democratizada, o acto de obter fotografias é um gesto perfeitamente espontâneo e automático.Uma fotografia desperta sempre um rol de sensações no seu observador. Este poderá sentir espanto ao tomar o primeiro contacto com realidades que ignorava até então; alegria por poder relembrar o que já tinha esquecido; o choque perante uma imagem impressionante; saudade e nostalgia ao recordar um tempo que passou; prazer ao observar uma paisagem de rara beleza; curiosidade perante uma imagem algo enigmática. Isto só para referir alguns exemplos.

Apesar de todo o entusiasmo, que existe à volta deste hoje banal bem de consumo, tal no entanto não encontra correspondência no que respeita ao seu valor patrimonial. Há uma ansiedade em se conseguir sempre o último grito em máquinas fotográficas digitais, em programas de computador para trabalhar a imagem e mesmo impressoras que permitam a cada um conseguir fazer as suas fotos em casa. Já para não falar no muito cobiçado telemóvel de última geração que possa substituir a necessidade adicional de ter uma verdadeira máquina fotográfica.

Nunca é demais relembrar que, para além do que já foi dito, existe um desinteresse quase total, da parte do público em geral, relativamente a tudo o que diga respeito às técnicas fotográficas mais antigas, quer no que respeita às fotos em si, quer no que respeita aos utensílios fotográficos. Tudo o que é antigo neste campo é visto exactamente como obsoleto e dispensável. Muita gente só preserva em casa fotografias antigas, devido mais às memórias de pessoas e lugares que, directa ou indirectamente, lhes sejam familiares.

Nunca é demais relembrar que, para além do que já foi dito, existe um desinteresse quase total, da parte do público em geral, relativamente a tudo o que diga respeito às técnicas fotográficas mais antigas, quer no que respeita às fotos em si, quer no que respeita aos utensílios fotográficos. Tudo o que é antigo neste campo é visto exactamente como obsoleto e dispensável. Muita gente só preserva em casa fotografias antigas, devido mais às memórias de pessoas e lugares que, directa ou indirectamente, lhes sejam familiares.domingo, julho 18, 2010

Um breve olhar sobre Max Weber

Max Weber, um dos principais fundadores da Sociologia Moderna, tendo nascido em território alemão no ano de 1864, assistiria de perto a um dos mais cruciais períodos da história europeia e tornar-se-ia uma das suas figuras proeminentes no campo da história da Cultura e da Filosofia. É importante situá-lo no tempo para se poder melhor compreender a sua vasta e complexa doutrina.

Max Weber, um dos principais fundadores da Sociologia Moderna, tendo nascido em território alemão no ano de 1864, assistiria de perto a um dos mais cruciais períodos da história europeia e tornar-se-ia uma das suas figuras proeminentes no campo da história da Cultura e da Filosofia. É importante situá-lo no tempo para se poder melhor compreender a sua vasta e complexa doutrina.No ano em que Weber nasceu, era Otto von Bismark Primeiro-Ministro da Alemanha e será, por iniciativa deste, que se dará a sua progressiva unificação. Na sequência da Guerra Franco-Prussiana, da qual sairá vitoriosa, a Alemanha irá transformar-se num estado único, convertendo-se no Império Alemão, sob o reinado da prussiana Casa de Hohenzollern tendo a sua capital em Berlim. A Alemanha entrará num período que se designará de “2º Império” (“Reich”), que se estenderá de 1871 até 1918, quando o seu último Kaiser Wilhelm II abdicar, na sequência da derrota na 1ª Guerra Mundial.

Desta forma, Max Weber assistirá, em primeiro plano e na íntegra, à ascensão do grande Império Alemão enquanto potência de grande poder militar e industrial e à sua queda, em conjunto com outros grandes impérios europeus. Estará ainda presente em Versalhes, como um dos representantes da Alemanha e integrará a Comissão encarregada de redigir a Constituição da República de Weimar, cujos primeiros e conturbados anos presenciará numa posição de algum protagonismo, tendo chegado a assumir uma posição algo crítica relativamente ao rumo que esta parecia estar a tomar e que, decerto, muito contribuiria para o seu fim abrupto, após a ascensão do Nazismo. Todavia, Max Weber ainda depositava algumas esperanças neste novo período, mas não assistirá ao progressivo gorar destas, dado ter falecido em 1920, aos 56 anos.

Observando mais de perto o seu pensamento, Max Weber pode-se, basicamente, caracterizar como um racionalista, ou seja, um defensor do primado da Razão sobre as emoções. Isto reflectia-se na forma como ele teorizava acerca das mais variadas áreas, em especial a Economia, a Política e mesmo a Religião, bem como a interacção entre elas.

Observando mais de perto o seu pensamento, Max Weber pode-se, basicamente, caracterizar como um racionalista, ou seja, um defensor do primado da Razão sobre as emoções. Isto reflectia-se na forma como ele teorizava acerca das mais variadas áreas, em especial a Economia, a Política e mesmo a Religião, bem como a interacção entre elas.Durante o século XIX, na vasta área da designada Europa Central, viviam-se tempos de grande conturbação, quer a nível político, quer a nível religioso. Apesar da Contra-Reforma à muito empreendida pelo Vaticano, o Cristianismo católico continuava a conviver de uma forma, muitas vezes longe ser pacífica, com as várias correntes do Protestantismo. Aliás, o domínio do Catolicismo só conseguiu permanecer algo incólume nos países do Sul da Europa, mediante campanhas fortemente repressivas empreendidas pela Santa Sé e seguidas, com fervor, pelos respectivos monarcas.

Pelo contrário, nas regiões mais a Norte, o Protestantismo vinha há muito ganhando cada vez maior expressão, apesar de continuar a haver muitas comunidades dispersas onde o Catolicismo se mantinha firme de pedra e cal. Dentro do Protestantismo, as vertentes mais importantes, nessa vasta região que abrangia a Europa Central e do Norte, eram o Luteranismo e o Calvinismo. O Anglicanismo tinha, sobretudo, expressão nos países anglo-saxónicos.

Desta forma o território alemão surgia como um perfeito ponto de confluência de várias correntes religiosas algo antagónicas entre si, mas que haviam, gradualmente, aprendido a coexistir dentro de fronteiras comuns. Isto, sem dúvida, terá tido um impacto tremendo quer na educação, quer na formação do pensamento de Max Weber e seus irmãos. Basta referir, de passagem, que o lado materno da sua família era calvinista moderado.

Max Weber encontrava no Protestantismo e na forma como os fiéis cumpriam os seus preceitos, muito dos condicionalismos básicos que explicavam o progresso económico do mundo ocidental, em especial, nas nações do Norte e Centro da Europa. Para além disso ele salientava um visível contraste entre estas regiões e o Sul da Europa onde o Catolicismo dominava e permanecia mais enraizado. Nestas últimas, o desenvolvimento económico fora bastante mais lento e a sua economia de mercado permanecia num nível aquém das zonas onde o Protestantismo exercia maior influência. Aliás, Max Weber estudou com profundidade as principais religiões do Mundo e suas vertentes diversas, tendo encontrado um notório paralelismo entre os seus preceitos fundamentais e as praticas económicas dos povos que as praticavam.

Nas comunidades protestantes, havia uma enorme valorização do trabalho em detrimento de tudo o que dele distraísse, como por exemplo, as emoções, e a acumulação de riqueza era vista como uma bênção de Deus e uma recompensa lógica da dedicação à actividade laboral. Nos países e comunidades católicos, pelo contrário, a acumulação de riqueza era vista como algo pecaminoso.

Desta forma, segundo o pensamento protestante, era aceitável e até incentivada a produção de cada vez mais riqueza. No entanto, a vida quotidiana dos indivíduos, em especial nas comunidades mais puritanas, dever-se-ia pautar pela sobriedade, contenção e modéstia, extensíveis à moral e aos costumes, evitando se possível a ostentação de eventuais sinais exteriores de riqueza e, claro está, o seu esbanjamento. Ainda nesta perspectiva, toda a riqueza produzida deveria servir para investir na obtenção de mais riqueza, em menor tempo, com maior eficiência e numa área geográfica progressivamente mais vasta.

O conceito da “acção” tinha, para Weber uma importância primordial e era o que permitia melhor caracterizar o comportamento do Homem enquanto ser social, desta forma Weber estabeleceu quatro tipos fundamentais de acção: a acção racional com vista ao atingir de objectivos ou cumprimento de metas; a acção racional com vista a respeitar e manter a fidelidade a determinados valores considerados pelo sujeito e seus pares como elevados; a acção afectiva, motivada pelas emoções e impulsos individuais desencadeados por estímulos externos e, por fim, a acção tradicional, em que o indivíduo vai ao encontro das tradições e costumes que vigoram, num determinado período na comunidade em que se insere.

Para Weber, os dois últimos tipos de acção são primitivos e, apesar da sua importância na coesão das comunidades e na interacção dos indivíduos que as constituem, podem, por vezes, ter um efeito limitativo relativamente às outros dois primeiros tipos de acção, que representavam um grau de racionalidade mais elevado. Estes dois tipos de “acção” iam melhor ao encontro do modelo de homem social que se subentendia como o idealizado na doutrina de Max Weber: um ser racional, determinado a atingir os seus fins com recurso aos meios que melhor os permitam atingir e, se possível, impermeável às emoções e a problemas de consciência, que pudessem reduzir a sua capacidade de decisão, que devia ser rápida e eficiente. Aliás, segundo Weber, os homens escolhidos para estar à frente dos destinos de uma nação, ou seja, no Poder ou como representantes de um Estado, deveriam ter estas características básicas.

O Estado deveria ser, para Max Weber, uma entidade que teria, exclusivamente, o poder legítimo de exercer a força, quando necessário, sobre aqueles que por si seriam representados. Tratava-se desta forma de um poder legal, sufragado por aqueles que se reviam nele, contrariamente aos outros tipos de poder: o tradicional e o carismático. O Estado era também o poder exercido por um ou mais homens sobre outros homens. Neste ponto opunha-se a Karl Marx, que via a evolução da sociedade como uma sucessão de luta de classes. Para além disto e contrariamente a outros teóricos como Marx e Durkheim, a Ciência poderia deveria servir quer para explicar os fenómenos sociais, mas a Sociedade e os homens que a constituíam não deveriam ser orientados pela Ciência. Por outro lado a Ciência encontrava-se em permanente devir e não era finita, isto porque se a Ciência é conhecimento, este não pararia de crescer. Ainda inserido neste campo, um cientista deveria ser absolutamente imparcial, ou seja, deixar as suas opiniões pessoais de lado e exercer o seu ofício cingido aos preceitos fundamentais da Ciência.

domingo, julho 04, 2010

Reflexões sobre os museus no Século XXI

Ainda que muitos dos exemplos concretos, referidos pelo autor pareçam remeter, com alguma insistência, para a realidade francesa, estas reflexões não deixam de ser paradigmáticas para o Mundo inteiro.

Mas a situação mais notória, em consequência da quase proliferação de museus, inclusive seguindo modelos pioneiros, antes impensáveis mesmo para uma instituição de “alta-cultura”, foi o surgir de um certo clima de concorrência entre estes. Trata-se de uma situação outrora inédita para instituições deste género, sobretudo quando a realidade era haver, dentro de uma grande área, especialmente urbana, apenas um museu. Nesse tempo era o “grande museu” que dominava. Este era um sítio especial, quase como que rodeado de uma aura de impenetrabilidade, devido à raridade e valor dos bens que aí eram guardados. Um lugar de cultura de alto nível, que atraía uns e quase intimidava outros, cuja visita era sempre algo de muito especial e imbuído de uma certa solenidade.

Bastava ser simplesmente museu, para ser um centro das atenções da comunidade que o rodeava mas que, face a esta, adoptava uma restritiva política de prudência quanto a dar a conhecer o que no seu interior se encontrava.

No entanto, o progressivo aumento do número de museus criados, associada a uma maior democratização da cultura, obrigou a que se fizesse uma mudança de atitude política dentro destas instituições. Houve que abrir um pouco mais as portas, face a uma realidade em constante mutação.

O museu libertou-se da imagem de “lugar das musas”, para se transformar cada vez mais num lugar público ao serviço de uma cultura que a todos deve chegar. Por outro lado, o problema da concorrência entre os museus tem vindo a colocar estas instituições perante toda uma série de desafios quase diários. A lógica do mercado, acabou por também chegar aos museus. Para serem alvo de procura, neste caso visitados, deverão ter um produto a oferecer. O produto, neste caso, vem sob a forma dos serviços que eles prestam não só aos visitantes que entram nesses espaços, como também à comunidade envolvente.

Sendo um espaço vocacionado para expor e divulgar objectos e valores representativos da múltipla capacidade criativa do ser humano, é a sua faceta exterior o que se julga ser o mais representativo da sua qualidade e onde o museu é elogiado ou criticado. O que o visitante retém de um museu é se a sua arquitectura é mais ou menos adequada às colecções que aí estão albergadas, a pertinência e a informação acerca destas e o melhor ou pior acesso aos seus espaços de exposição, bem como a maior ou menor comodidade sentida ao circular nestes. É, desta forma, a sua faceta menos humana e mais material a ser mais directamente apreendida pelos visitantes e a ser alvo dos juízos de valor destes.

A partir do momento em que o museu abre as suas portas ao público, inicia-se um novo e mais importante período da sua existência. A instituição poderá finalmente ser sujeita a uma avaliação mais concreta do trabalho realizado até então. O teste dos visitantes é decisivo e implacável.

A situação actual, em que se promove cada vez mais o intercâmbio entre museus, nomeadamente através da constituição das redes de museus nacionais, permite que haja uma saudável permuta de informações úteis para qualquer uma das partes. Poderá ser esta, talvez, uma forma de cada museu, através da troca de experiências e ideias, conseguir não se deixar decair em termos de qualidade dos seus serviços.

É natural que isto obrigue a que se utilize, prudentemente, a palavra “concorrência”, no que respeita aos museus. Inserido numa relação de interdependência relativamente aos outros museus, cada museu correrá menos riscos em ficar verdadeiramente para trás.

Logo de início, existem dois elementos fundamentais a tomar em conta: os museus enquanto instituição e a sociedade onde eles se inserem. Os meios de comunicação são o vector, por excelência, de ligação entre estas duas partes, que não devem estar de costas voltadas.

Apesar de, à primeira vista, o museu ter sido, durante um longo período de tempo, encarado como um mundo à parte, dotado de regras próprias, fechado às constantes e inevitáveis transformações da sociedade circundante e selecto no que respeita às pessoas que habitualmente o frequentavam.

Nos tempos actuais, os meios de comunicação surgem como a forma mais directa de alterar este quadro, ao tentar despertar, na sociedade, um interesse cada vez mais generalizado pelos museus. Aqui procurar-se-á fazer com que um número satisfatório de pessoas veja os museus, sobretudo aqueles que lhes estão geográfica ou nacionalmente mais próximos, como um bem necessário, se não para seu deleite pessoal, sobretudo para o seu enriquecimento cultural.

No entanto, muitos dos objectivos de qualquer estratégia de “marketing”, por mais bem conduzida e estruturada que seja, poderão sair em grande parte gorados, se o seu “objecto” não for ele próprio dotado de características aliciantes. Por outras palavras, os museus terão eles próprios que evoluir, sem que se pervertam os seus objectivos iniciais, caso contrário arrisca-se a defraudar os seus visitantes. No entanto, se tomarmos em conta os museus mais antigos, é certo que dificilmente conseguirão superar todo um conjunto de limitações do passado, sem correrem o risco de sofrer, é certo, alguma desvirtuação.

.bmp)

Originalmente instituições de perfil urbano e fortemente centralizador, os museus não eram vistos como locais de visita prioritária pelos cidadãos comuns. Dado que havia uma forte primazia dada às obras de carácter artístico ou de grande valor histórico, geralmente eram visitados com maior regularidade por pessoas com uma formação cultural acima da média. Geralmente este público restrito era essencialmente constituído por investigadores, estudiosos da Arte e/ou da História, coleccionadores e todos aqueles que, pela sua profissão, exigências académicas, ou mera curiosidade pessoal, pretendessem aprofundar os seus conhecimentos ou contemplar as chamadas “coisas belas”. Quando se tratava de um museu de grande nomeada e internacionalmente conhecido, o grosso das suas visitas era de proveniência turística.

A visita a um museu foi, durante muito tempo, vista como algo especial, rodeado de uma certa solenidade, por vezes intimidatória. Os próprios museus assumiam-se como armazéns de colecções de valor patrimonial e artístico inestimável que importava preservar a todo o custo do manuseamento alheio e em relação aos quais havia um extremo receio no que respeita ao seu eventual extravio ou roubo.

.bmp)

Não será raro, ainda hoje, encontrarem-se cidadãos, muitos deles de um nível cultural bastante satisfatório, que confessem ter visitado certo museu, apenas uma vez na vida, mesmo se tratando de uma instituição sita na respectiva localidade. Essa única e, por vezes, longínqua vez, pode muito bem ter ocorrido numa visita de estudo escolar, feita num tempo distante do qual já não se guarda uma grande recordação. Poder-se-á mesmo encontrar quem afirme nunca ter visitado o principal museu da sua localidade ou mesmo, que desconheça qual é a sua localização precisa no mapa urbano.

As pessoas tendem a secundarizar ou mesmo ignorar tudo o que não lhes pareça particularmente apelativo, ainda que na verdade se trate de algo dotado do maior interesse. Não adianta um museu albergar as mais valiosas colecções do mundo, se a imagem que dele é transmitida para o exterior não tiver nada de aliciante para o cidadão comum.

Os museus têm-se visto votados a uma quase paradigmática estagnação em face de uma sociedade cada vez mais dinâmica e exigente. Felizmente, existe desde há muito, uma necessidade de acabar ou pelo menos de atenuar este divórcio que anacroniza os museus e empobrece do ponto de vista cultural a sociedade que os cria e acolhe.

Sem dúvida, que nesta progressiva mudança de atitudes no campo da museologia, tiveram um papel fundamental o aparecimento de novos tipos de museu e a um alargamento do próprio sentido da palavra “museu”, abrangendo espaços e elementos que durante muito tempo haviam sido menosprezados e votados ao abandono. Mesmo objectos que nada têm a ver com o mundo artístico, nem com os grandes acontecimentos da História e que, do ponto de vista cronológico, não são de períodos assim tão remotos, passaram a ser considerados parte integrante de muitas colecções e até a ser considerados património de grande importância. Mesmo temáticas inicialmente alheias aos espaços museológicos, são hoje a razão de existir de muitas instituições dentro deste campo. Logo à partida, isto provoca o aparecimento de todo um conjunto de novos potenciais visitantes interessados em áreas tão díspares, desde a música ao artesanato, passando pelas ciências e pelo desporto.

Daqui se conclui o papel fundamental que as instituições museológicas acabarão por ter, e deverão ter, no seio de toda esta realidade contemporânea em permanente mutação e onde a memória parece, às vezes, perder a sua devida importância.

Por um lado, é essencial que os museus se venham dinamizando gradualmente e adoptando um esquema de funcionamento mais aberto e flexível, o que lhes vai garantir o estatuto devido de espaços de cultura permanentemente actualizados e com grande destaque, ainda que preservando o essencial da sua função de guardiões da memória colectiva. Por outro lado, isto permite às sociedades compreenderem-se melhor a elas próprias e evoluir de uma maneira equilibrada, plenamente conscientes do seu passado, em direcção a um futuro que se pretende feito de pluralismo cultural e progressivamente mais bem planeado. Ao mesmo tempo, permite a cada nação ter plena consciência da sua identidade, sem cair em nacionalismos exageradamente isolacionistas, sem igualmente esquecer as diversas identidades culturais das várias comunidades que as constituem. Quer se tratando das várias histórias locais, quer se tratando dos diferentes grupos étnicos que nelas residem e porque não, das diversas facções ideológicas e religiosas que deverão coexistir de uma forma democrática, vencendo aos poucos as barreiras que as separam.

segunda-feira, abril 19, 2010

Um aviso que (ainda) não foi levado a sério

Este livro “Ouvrez les yeux”, foi lançado em meados da década de 90 e reveste-se, apesar de tudo, de um carácter muito actual nos tempos que correm. Trata-se de um documento algo premonitório relativamente à década que se seguiria e onde a actual “crise” mundial se começou a afirmar, apesar das raízes desta serem bastante mais remotas do que muitos julgam.

Este livro “Ouvrez les yeux”, foi lançado em meados da década de 90 e reveste-se, apesar de tudo, de um carácter muito actual nos tempos que correm. Trata-se de um documento algo premonitório relativamente à década que se seguiria e onde a actual “crise” mundial se começou a afirmar, apesar das raízes desta serem bastante mais remotas do que muitos julgam. O que René Dumont faz, acima de tudo, é chamar a atenção não só para esse “resto do Mundo”, aonde não chegavam os efeitos dessa suposta “Idade do Ouro” em ascensão, como também para o interior dos ditos “países desenvolvidos” onde extensas faixas da população, remetidas para a sombra pelas luzes da “festa” dominante, se viam gradualmente apartadas das condições essenciais para se viver de uma forma sustentável e digna. Recorrendo a dados, então, actuais, o autor encontra antes as sementes de uma situação futura de crescente instabilidade e insustentabilidade, nos mais variados aspectos, cujos frutos, afinal, é o que se está a colher nos tempos que correm. À maneira de alguém que os mais cépticos poderiam chamar de “desmancha-prazeres”, o autor anuncia, em plena “festa”, o fim da mesma.

O que René Dumont faz, acima de tudo, é chamar a atenção não só para esse “resto do Mundo”, aonde não chegavam os efeitos dessa suposta “Idade do Ouro” em ascensão, como também para o interior dos ditos “países desenvolvidos” onde extensas faixas da população, remetidas para a sombra pelas luzes da “festa” dominante, se viam gradualmente apartadas das condições essenciais para se viver de uma forma sustentável e digna. Recorrendo a dados, então, actuais, o autor encontra antes as sementes de uma situação futura de crescente instabilidade e insustentabilidade, nos mais variados aspectos, cujos frutos, afinal, é o que se está a colher nos tempos que correm. À maneira de alguém que os mais cépticos poderiam chamar de “desmancha-prazeres”, o autor anuncia, em plena “festa”, o fim da mesma.